Teil 7 der Luzerner Stadtwanderung

Bahnhofplatz

oder

der Zeitgeist angesichts des Eisenbahnbaus durch den Gotthard

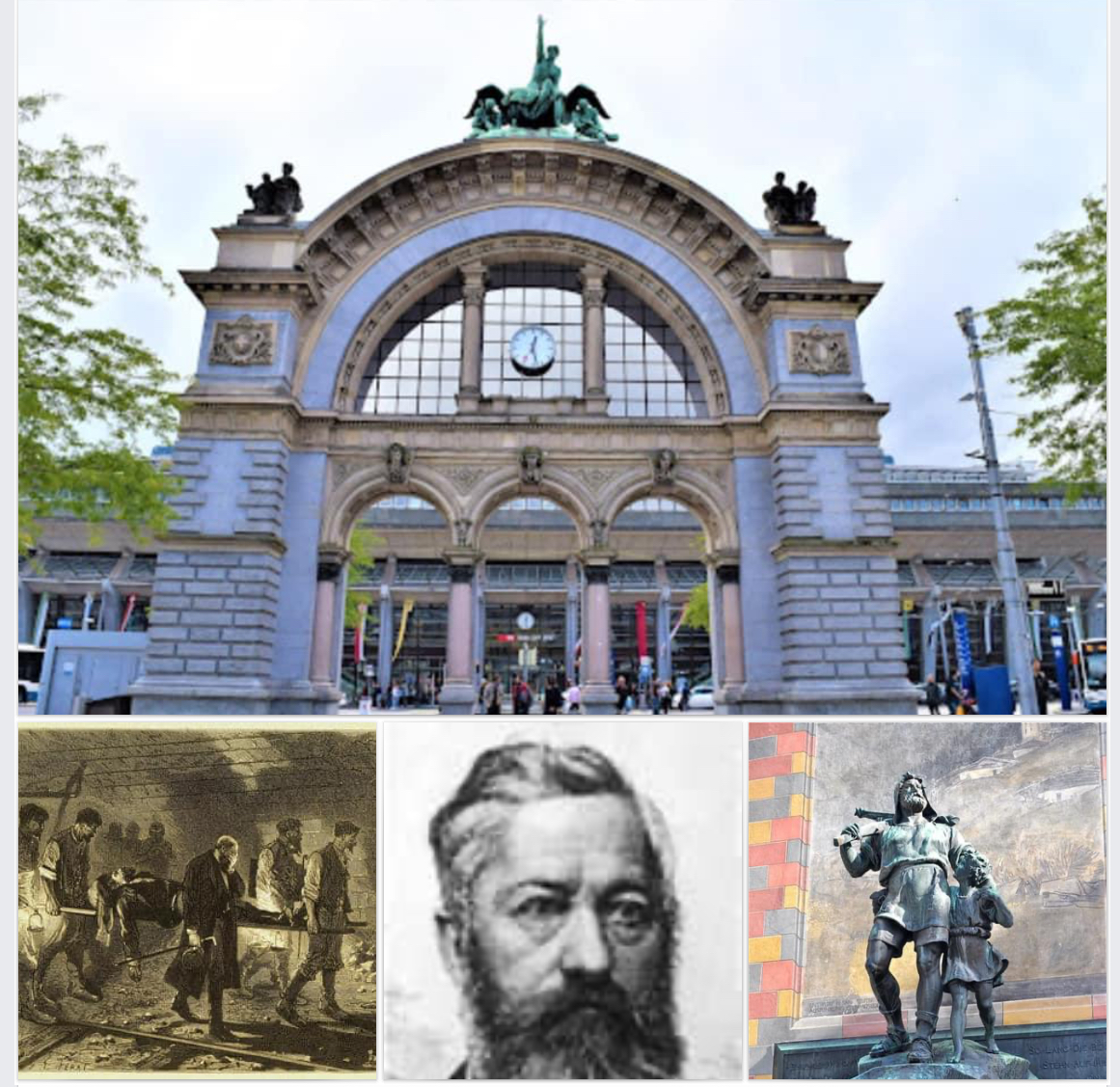

„Der Zeitgeist ist die Mentalität eines Zeitalters. Er bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, diese zu vergegenwärtigen.“ Das schreibt die deutschsprachige Wikipedia und illustriert es mit der Skulptur über dem Triumpfbogen vor dem Luzerner Bahnhof.

Erstellt wurde das Denkmal vom Künstler Richard Kissling, der zur Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts verschiedene Helden der Schweizer Geschichte überdimensioniert ehrte. So Wilhelm Tell in Altdorf, so Alfred Escher, den Eisenbahnbaron in Zürich und so .. Louis Favre in Luzern.

Ingenieur Louis Favre

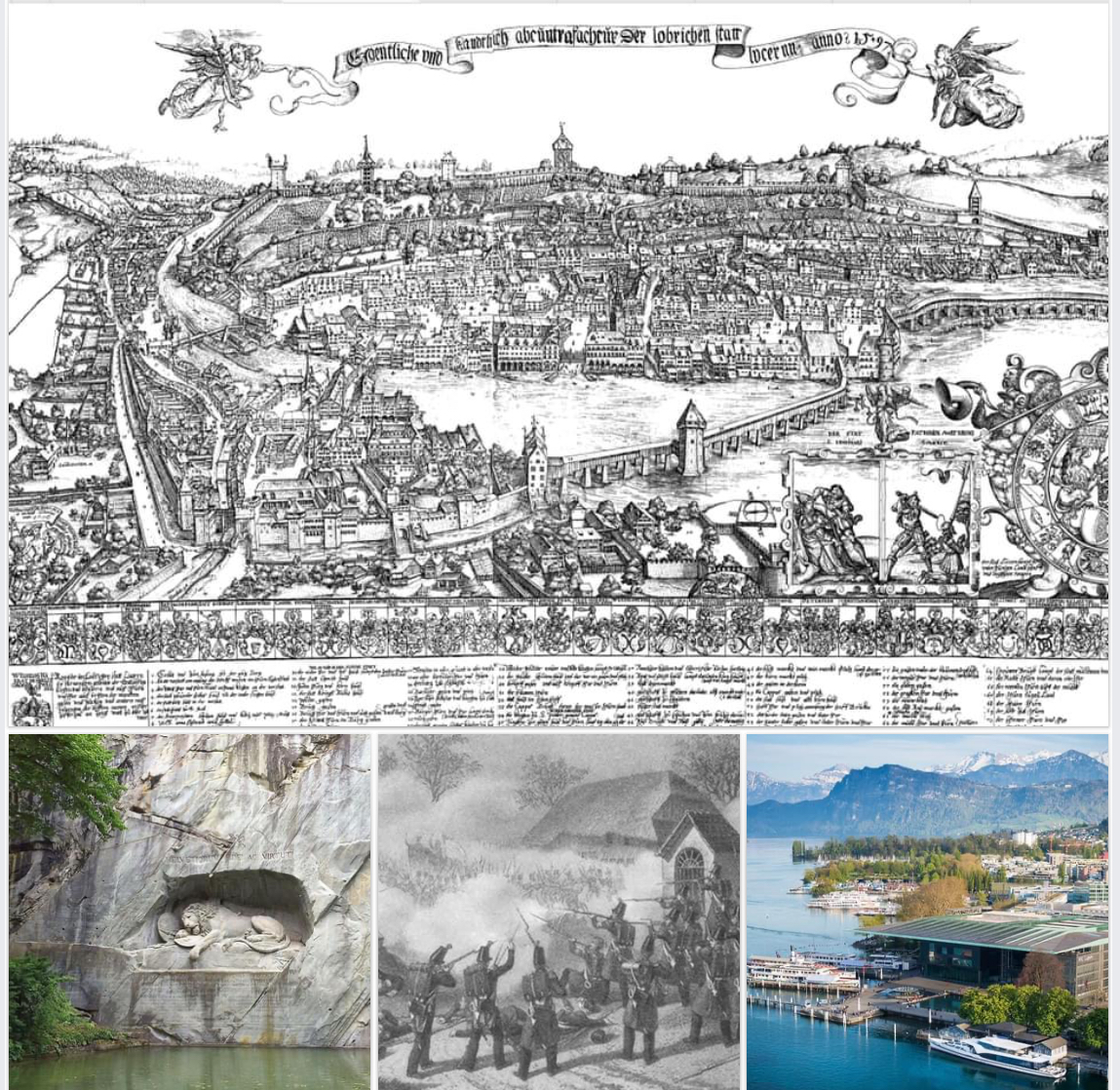

Favre war der Ingenieur, der den ersten Tunnel durch den Gotthard baute. Es war der längste auf der Welt seiner Zeit, und es wurde zum Präzisionswerk. Auf 15 Kilometern Länge durch den Bern wich man beim Durchstichgerade mal 30 Zentimeter ab.

Favre war mit dem Bau ein hohes Risiko eingegangen. Denn er hatte sich verpflichtet, das zentrale Verbindungsstück zwischen Norden und Süden innert 8 Jahren zu bauen. Sollte es schneller gehen, würde er für jeden Tag einen Bonus von 5000 CHF erhalten, bei einer Verzögerung aber einen eben so hohen Malus bezahlen müssen.

Tatsächlich gelang es nicht! Seine Tochter musste während Jahren eine Konventionalstrafe bezahlen. Er selber erlebte das gar nicht mehr, denn er verstarb mitten Tunnelbau an einem Herzschlag.

Favre war nicht der einzige Tote. 199 Mineure verstarben bei den Arbeiten im und am Gotthard, nicht wenige bei der blutigem Niederschlagung eines Aufstandes in Göschenen.

Der Eisenbahnbau mit dem legendären Bahnhof

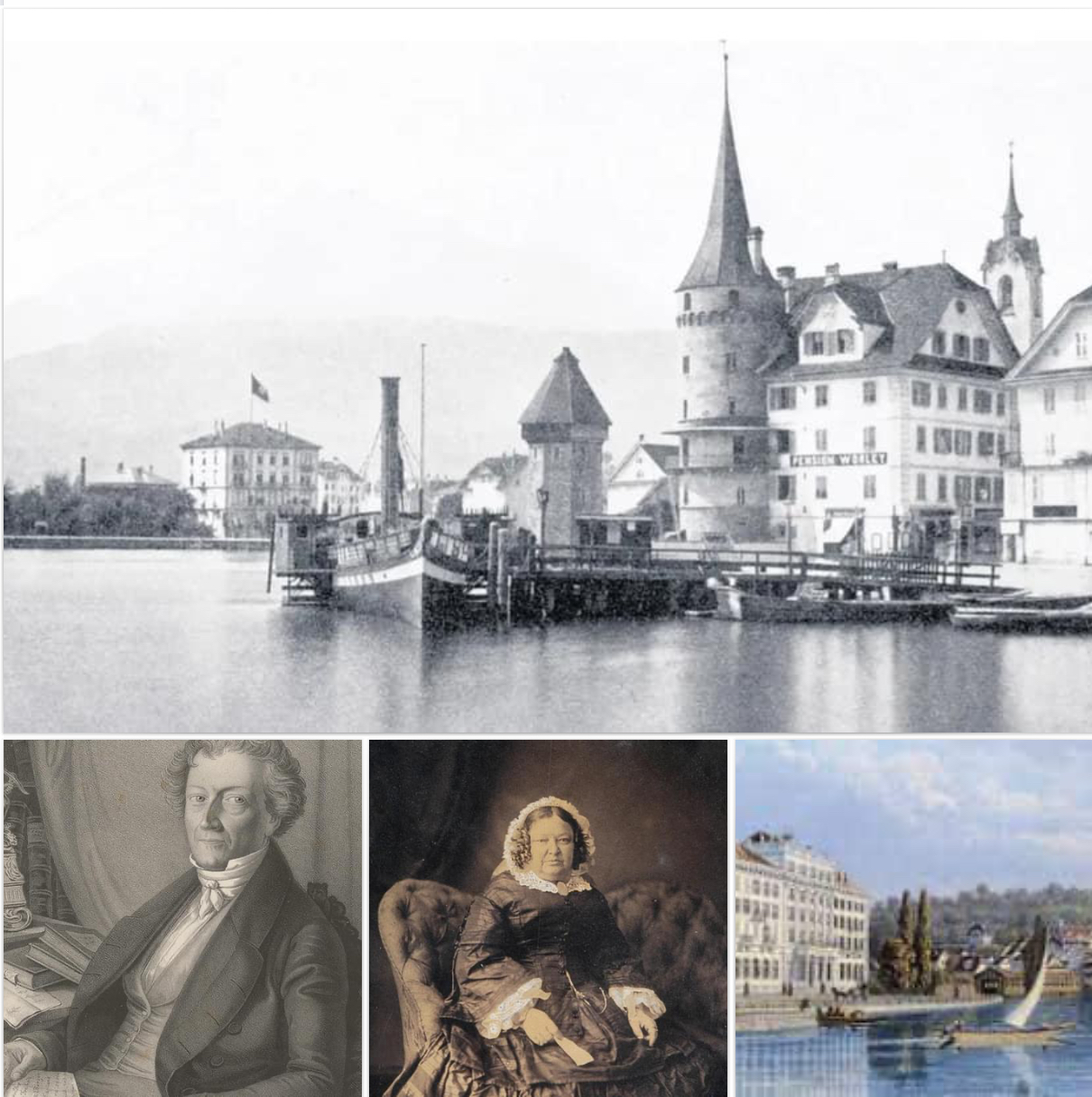

Mit dem fertigen Tunnel bekam Nord/Süd-Achse eine durchgehende Eisenbahnlinie, die zunächst Luzern umfuhr. Erstmals seit der Stadtgründung im 12. Jahrhundert war man abseits des Transits geraten. Erst mit dem zweiten Bahnhof, dem Centralbahnhof von 1892 wurde das behoben.

Der neue Bahnhof im Stil der Belle Epoque avancierte rasch zum Verkehrsknotenpunkt für Bahn, Schiff und Tram. Überragt wurde der Bau von einer mächtigen, 40m hohen Kuppel, die ein wenig an den Petersdom in Rom erinnerte, nun jedoch nicht aus der Renaissance, sondern dem Industriezeitalter stammte. Das wurde sogar stilbildend, denn der Bahnhof in Südkoreas Hauptstadt Seoul ist eine Kopie des altern Luzerner Bahnhofs.

Doch brannte der in Luzern am 5. Februar 1971 fast vollständig aus und musste neu, nun im Beton/Stahl/Glas-Stil, gebaut werden. Geblieben ist nur das Nordportal, das heute noch als Erinnerungstück auf dem Bahnhofplatz dasteht.

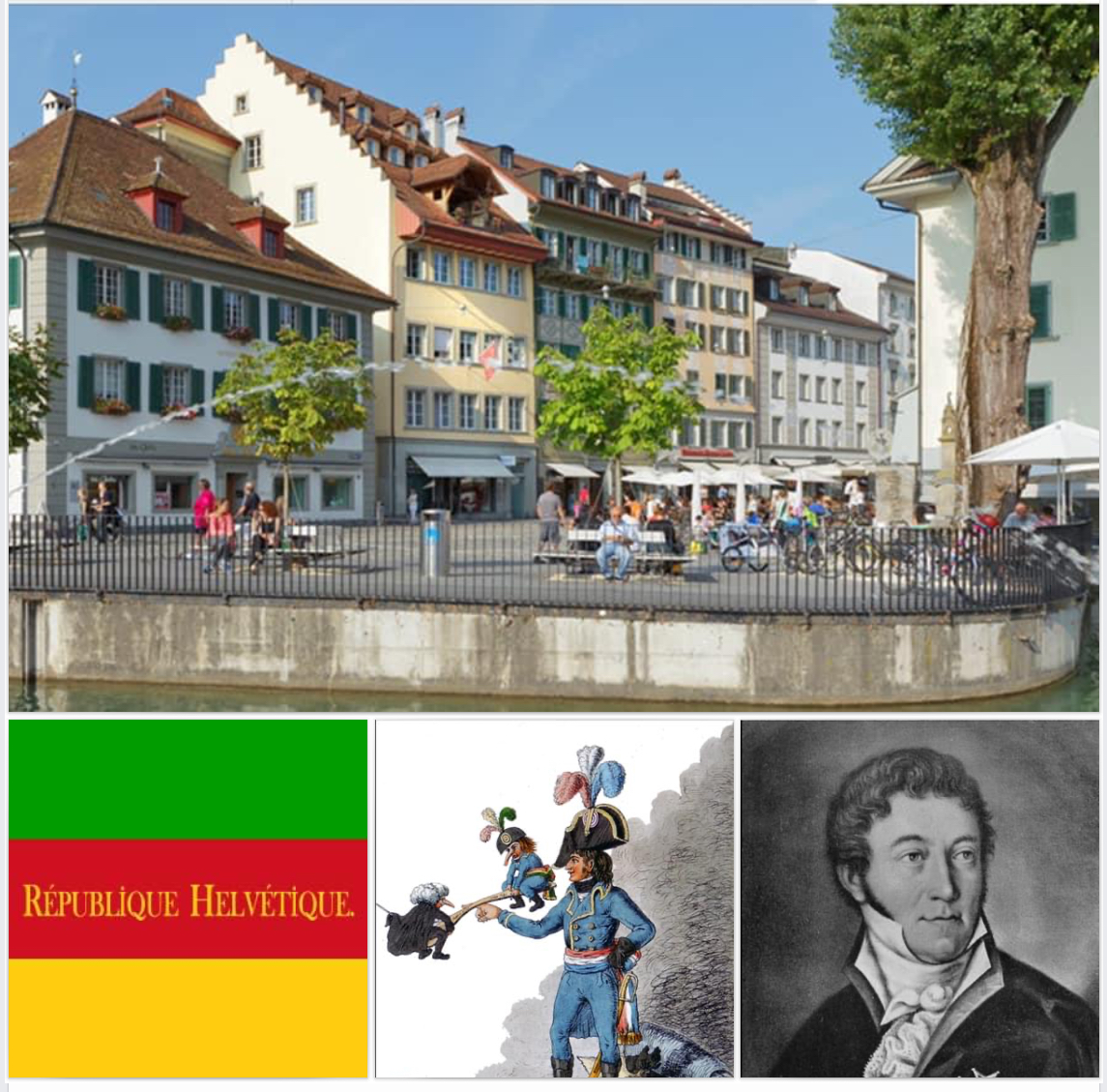

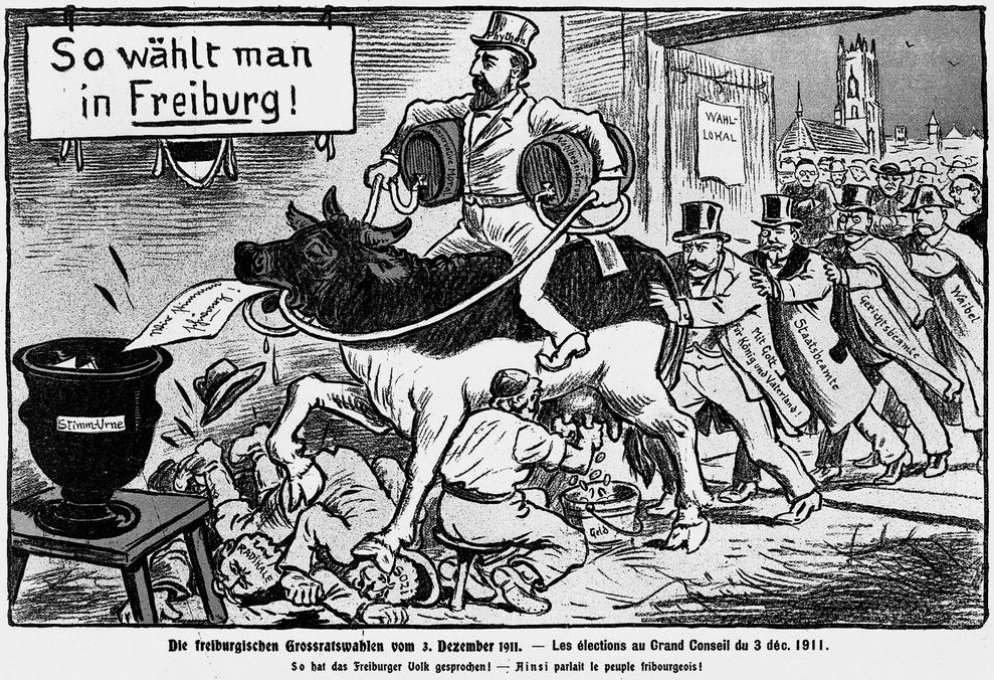

Joseph Zemp

Verändert hat die Eisenbahn vor allem die politische Kultur Luzerns. Auf dem Land hatte sie viele Gegner. Die katholisch-konservativ geprägte Bevölkerung sah sie mit ihren Dampfwolken und ihrem lauten Hupen als Störung des göttlichen Friedens auf Erden. Ihr Anwalt, Joseph Zemp, Fürsprecher aus dem Entlebuch, wurde in den Nationalrat gewählt, um ihre heile Welt gegen die des liberalen Establishment zu vertreten.

Doch Volksvertreter Zemp entwickelte sich anders als erwartet. 1889 reichte er einen Vorstoß ein, um die Bundesverfassung zu ändern. Das war für die katholisch-konservative Politik ein Novum. Denn er akzeptierte erstmals indirekt die Verfassung des Bundesstaates.

Als der freisinnige Amtsinhaber des Post- und Eisenbahndepartements nach einer verlorenen Volksabstimmung zurücktrat, kam Zemps Stunde. Er wurde als erster Katholisch-Konservativer überhaupt in den Bundesrat gewählt.

Der Kurswechsel der Katholisch-Konservativen unter Zemp war ein Segen für die Schweiz. 1902 gründete er nämlich die SBB. Das Eisenbahnwesen war davor noch eine Kantonsangelegenheit gewesen, die mittels Konzessionen von privaten Gesellschaften betrieben wurde. Zemp machte daraus eine zentralisierte Staatsbahn. Luzern stimmte in der Volksabstimmung dafür. Die Integrationsmaschine Schweiz hatte gewirkt.

Burgfrieden überall, außer …

1891 feierte man übrigens nicht nur die Wahl Zemps in den Bundesrat. Zugelassen wurde auch die konservative Forderung nach einer Partialrevision der Bundesverfassung, heute als Volksinitiative bekannt. Und die Schweizerische Eidgenossenschaft beging ihr 700 Jahr Jubiliäum.

Das war Balsam auf die Wunden, die der Sonderbundskrieg und die schwierigen Verfassungsrevisionen im Zeichen des Kulturkampfes gerissen hatte.

Gestört war die Freude über die vollzogene Nationenbildung nur im Kanton Uri auf der anderen Seite des Vierwaldstättersees. Denn unter dem Denkmal von Wilhelm Tell in Altdorf, auch von Richard Kissling geschaffen, steht noch heute das mythologische Gründungsdatum 1307. Doch der Zeitgeist hatte im gekehrt, genauso wie die Eisenbahn die Postkutschen abgelöst hatte, und er brauchte mit 1291 neues, nicht minder mythologischen Gründungsdatum!