Heute ist der letzte Tag in unserem noch ungetrennten Grosshaushalt am Aumattweg im Berner Vorort Hinterkappelen.

Morgen um 8 stehen die ersten Zügelmannen auf der Matte. Dann geht der ausgeschiedene Teil ins Lager Bümpliz. Am Samstag reisen einige Büchergestelle nach Courfaivre ins Archiv für Demokratie. Und am übernächsten Dienstag beziehen wir unsere neue, viel kleinere, aber eigene Wohnung am Kappelenring im gleichen Ort.

Damit nicht genug: Im Sommer geht der letzte Teil nach Schweden!

Es war eine schöne Zeit hier in der Flachdachsiedlung. Die Aussicht auf die Aare war herrlich, der Vogelgesang im benachbarten Wald jeden Frühling einmalig.

Aber es gab auch Probleme – typisch für Reiheneinfamilienhäuser: Spätestens seit der Pandemie und dem homeoffice wissen wir: Laut ist out!

Das hat uns gelehrt, nach unserer Pensionierung in einem ruhigeren Umfeld wohnen und leben zu wollen.

Die logistische Pack-Herausforderung für einen solchen Prozess hat heute ihren ersten Höhepunkt erreicht. Wir sind froh, wenn es Morgen Abend ist!

Max auch!

Autor: cal

Im Zeichen des Zügelns

Die Vorbereitungen des Zügelns machen rasche Fortschritte.

Diese Woche habe ich den Grossteil meiner Mittelalter-Bibliothek entsorgt. Die Berner Wirkstätte für das Alte Wissen, auch als Menhir an der Kramgasse bekannt, bekam 7 Kisten mit rund 250 Büchern geschenkt. Die Trennung war schmerzhaft, denn die Literatur betraf auch das Stadtwandern. Ich habe aus den vielen Büchern viel über Bern gelernt. Vieles davon habe ich bei Dirk Dienel gekauft, der das Antiquaritat betreibt – und jetzt habe ich es symbolisch zurückgegeben.

Die Ostertage wiederum stehen ganz im Zeichen der Haushaltsreduktion. Während Jahren betrieben wir eine typischen Haushalts von Dinkies – geprägt durch viel Arbeit! Die Pandemie warf uns auf uns zurück. Seither sind wir vermehrt zuhause, und haben wir uns auf die Veränderungen eingestellt. Nun folgt das Zügeln in eine altersgerechte, deutlich kleinere Wohnung. Heute war unter anderem das Geschirr an der Reihe. Es wurde stundenlang gewaschen und verkleinert. 56 Tassen für einen 2-Personen-Haushalt sind ja auch wirklich genug!

Etwas verkürzte Stadtwanderer-Saison 2024 – update

Die Stadtwanderer-Saison 2024 ist vorerst kürzer als sonst. Aber interessant wird sie trotzdem!

Hauptgrund: Ich muss beruflich und privat zügeln. Deshalb starte ich erst im Mai.

Zweiter Grund: Ich plane, von Anfang Juli bis Mitte September auf eine Reise in den Norden zu gehen.

Und das sind meine bisherigen Termine und Themen:

12.4. Helvetiopolis. Als Aarau Hauptstadt war (in Aarau)

22.5. Was hat das rotgrüne Bern geschafft (geschlossene Gruppe)

30.5. Lobbying (geschlossene Gruppe)

4.6. Vom Ancien Regime zum Bundesstaat; Bruch oder Kontinuität (Fortbildung für Gymnasiallehrer Köniz)

7.6. Beizentour (private Führung)

13.6. Burger, Barock und Bourbonen (Fortbildung pens. Lehrer:innen Bernm 1. Runde)

19.6 Burger, Barock und Bourbonen (Fortbildung pensi. Lehrer:innen, 2. Runde)

8.9. Vernetzt (Spezialführung zum Tag des Denkmals)

25.9. Militärunternehmer, Lebemann und Schlachtenverlierer. Aufstieg und Niedergang der Familie von Erlach im barocken Bern (geschlossene Gruppe)

Es sind noch zwei Anfragen pendent. Im Mai hat es noch Termine; der Juni ist schon recht voll! Ab Mitte September hat es noch viel Platz!

Im Prinzip mache ich meine Führungen nur für Gruppen. Interessent:innen melden sich am einfachsten via DM bei mir.

Claude

Pracht und Macht mit Schultheissen Hieronymus von Erlach auf dem Höhepunkt

5. Teil meiner Familiengeschichte über die von Erlachs

Der Kaiser ahnt nicht, was Hieronymus alles treibt, obwohl es Gerüchte gibt. Er hält zu General Hieronymus, weil er die Protestanten auf seiner Seite haben will.

Der Vermittler

Hieronymus nutzt seinen Einfluss in Wien, um die Entscheidungsschlacht zwischen den eidgenössischen Konfessionen 1712 in Villmergen einzudämmen. Oesterreich soll sich enthalten. Die Reformierten unter Bern gewinnen und schliessen einen Vergleich. Beide Konfessionen sind seither gleichberechtigt. Hieronymus wähnt sich als Friedenstifter.

Der Reichsgraf wird Schultheiss

In Wien wird er zum Reichsgraf erhoben, ein hoher Adelstitel, der erblich ist und auf seinen Sohn Albrecht übergehen wird.

Hieronymus wird auch in der Heimat aktiv. Der Grossrat wird Landvogt in Aarwangen, baut Schloss Thunstetten, später auch Schloss Hindelbank, wo die Familie ganz im österreichischen Stil residiert.

1715 wird Hieronymus Kleinrat, bevor er sechs Jahre später zum Schultheiss von Stadt und Republik aufsteigt.

Schwieriger Start

Der Anfang im neuen Amt ist holperig. Ein letztes Mal geht es um den verstorbenen Louis XIV.m denn der Sonnenkönig hinterlässt einen bankrotten Staat. Bern ist ein wichtiger Gläubiger. Der Rettungsversuch mit Aktien der Mississippi-Gesellschaft platzt. Die hohen Verluste der privaten Berner Banken polarisieren das Berner Patriziat.

Nach knapp 10 Jahren lebt man wieder auf, und bringt dem reformierten Vorort mit dem Bau der Heiliggeistkirche und des Burgerspitals wieder Glanz. Mit seinem Erfolg wird Hieronymus 25 Jahren lang Schultheiss sein. Zwölf Mal wird er wiedergewählt, um jeweils für je ein Jahr amtierender resp. stillstehender Stadtherr zu sein.

Auf dem Höhepunkt

Pracht und Macht entfalten sich unter ihm. Das Patriziat wird ausdifferenziert. Es entstehen die fünf Klassen mit Wohledelfesten, Edelfesten, Festen, Lieben und Getreuen. Alle anderen Einwohner werden politisch ausgegrenzt.

Noch vor seinem Tod will Hieronymus sein Lebenswerk mit dem Bau des Erlacherhofs anstelle das maroden Familiensitzes an der Junkerngasse krönen.

Noch heute bestaunt man das Stadtschloss von europäischem Rang.

Gesehen hat Hieronymus sein Stadtschloss allerdings nie. Er stirbt, bevor der Bau fertig ist. Erst sein Sohn Albrecht vollendet und bezahlt ihn.

Die Familie von Erlach zeigt damit der Stadt Bern, wie reich sie geworden war und schön sie leben konnte.

Die Maskerade und ihre Aufdeckung

Das Leben von Hieronymus wäre eine perfekte Barock-Maskerade gewesen, hätte nicht 1934 der französische Diplomatiehistoriker Henry Mercier sein Buch “Un secret d’Etat sous Louis XIV et Louis XV” veröffentlicht. Da weist er nach, dass die Handschriften des anonymen Baron d’E und des Schultheissen d’E. identisch sind.

Hieronymus gilt seither als Agent, der gegen Bezahlung seinen eigenen Kriegsherr geschädigt hat! Nadir Weber, Professor für Schweizer Geschichte an der Uni Bern, schreibt über ihn, er sei “too big to fail” gewesen: zu mächtig, um zu fallen!

Die Opposition des Samuel Henzi

Doch hat auch diese Geschichte ein Nachspiel. Ein Jahr nach dem Tod von Hieronymus kommt es in Bern zu einer Rebellion. Die Burgergeschichte nennt sie verächtlich “Burgerlärm”.

Ihr Anführer ist Samuel Henzi, Spross einer Burgerfamilie, die 1720/21 viel Geld verloren hat und verbittert ist.

Die Obrigkeit spricht sofort ein Machtwort gegen die Verschwörer. Das aufgebotene Militär verhaftet sie, der Schultheiss macht ihnen einen kurzen Prozess. 1749 werden sie auf der Schosshalde mit dem Schwert gerichtet.

Es sollte für lange Zeit der letzte Aufstand gegen das prächtige und mächtige Patriziat sein.

Wie das Doppelleben des Hieronymus von Erlach Stück für Stück entsteht

4. Teil meiner Familiengeschichte über die von Erlachs

Hieronymus von Erlach wird 1667 in Bern geboren. Er stirbt 1748 in Hindelbank, kurz nach seinem Rücktritt als Schultheiss von Stadt und Republik Bern.

Der Jüngling wird der Familientradition folgend zur Offiziersausbildung nach Paris geschickt. Danach kommt er nach Südfrankreich, denn der König plant einen militärischen Angriff auf Katalonien.

Wo alles begann: die südfranzösische Stadt Carcassonne

Die katholische Heirat in Frankreich

Hieronymus’ Arbeit in der Armee wird gelobt. Dennoch ist ihm langweilig. Er lacht sich Francoise de Montrassier, die Tochter des Munitionswartes, an. Bald kommt Klein-Francoise zur Welt.

Die streng katholische Familie verlangt die Heirat – nachdem der Gatte seiner Berner Heräsie abgeschworen habe.

In der Bischofskirche von Carcassonne werden Jerome und Francoise als Ehepaar d’Erlach getraut. Auch die Tochter erhält den berühmten Familiennamen.

Die reformierte Ehe in Bern

Doch hält die Ehe nur ein Jahr. Denn Hieronymus bekommt aus seiner Vaterstadt einen Brief. Johann Friedrich Willading, schwerreicher Aufsteiger im Patriziat und möglicher Schultheiss verspricht ihm sein einziges Kind.

Das ist eine win-win-Sitatuion! Für die Willadings ist es der Aufstieg nach ganz oben in Bern, für Hieronymus ein wichtiger Schritt auf dem Weg, selber Schultheiss zu werden.

Hieronymus zahlt seiner französischen Ehefrau ein Schweigegeld und reist nach Bern, wo er Anna Margarete Willading ehelicht. Die ungeschiedene Ehe in Frankreich verheimlicht er in seiner Vaterstadt.

Der spanische Erbfolgekrieg als Chance

Der Schwiegervater ist allerdings Anführer der Niederländer-Partei. Das Engagement der von Erlachs für Frankreich sieht er skeptisch. Vielmehr wünscht er sich den Schweigersohn auf der niederländischer Seite.

Ein Ausweg zeichnet sich ab, als in Spanien der letzte Habsburger auf dem Königsthron kinderlos stirbt. Frankreichs König Louis XIV nominiert seinen Vetter Philipp von Anjou für die Nachfolge. Spanien wendet sich Frankreich zu. Philipp wird König von Spanien.

1702 bricht der Spanische Erbfolgekrieg aus, Frieden gibt es erst 1715. Frankreich und Spanien sind auf der einen Seite, der Kaiser, Grossbritannien und die Niederlande auf der anderen.

Der Kaiser bestellt bei den Eidgenossen zwei Regimenter, je eines in Luzern und Bern.

Für Hieronymus ist das die Chance! Die die Niederlande auf kaiserlicher Seite.

Hieronymus wird Oberst der österreichischen Versorgungstruppen und rekrutiert seine Berner Untertanen als Söldner. Am Rhein hat er Erfolg und steigt zum Feldmarschall-Leutnant auf.

Der trickreiche König von Frankreich

Alles wäre schön aufgegangen, wenn der trickreiche französische König nicht gewesen wäre. Er spinnt an einer Intrige. Er hat sich die Heiratsurkunde von Hieronymus und Francoise geben lassen und schickt sie seinem Ambassadeur in Solothurn.

Der wird bei Hieronymus vorstellig. Der soziale Tod droht, würde es publik, dass er ein Konvertit und Bigamist ist.

Man einigt sich, die Affäre unter dem Deckel zu halten, wenn Hieronymus sofort als Informant Frankreichs arbeite.

Was auch geschieht! Einmal sind seine Berichte sogar entscheidend. Geschrieben sind sie von Baron d’Elcin, auf dem Landsitz in Jegenstorf übergibt er sie Meldeläufern nach Versailles.

Dank den Informationen verhindert der französische König den Uebertritt der kaiserlichen Truppen über den Rhein.

Das Berner Regiment beim französischen König bringt Einkommen und Verderben

Teil 3 meiner Familienserie

Der 30jährige Krieg hat mit Johann Ludwig von Erlach einen führenden Militärunternehmer. Die gab es in Europa seit dem Mittelalter. Denn die Armeen waren noch nicht stehend und gehörten nicht dem Staat. Sie wurden von Privatleuten organisiert und den Monarchen und Fürsten gegen gutes Geld angedient. Ihre Anführer entschieden weitgehend alleine, für wen sie arbeiteten.

Festes Regiment in Frankreich

Ein Viertel Jahrhundert nach dem 30jährigen Krieg nimmt der französische Königshof allerdings einen Kurswechsel vor und bestellt ein festes Berner Regiment. Neues Einkommen lockt. Johann Jakob von Erlach greift zu und wird Kommandant. Hinfort nennt er sich Jean-Jacques, Baron d’Erlach. Er lebt ganz im französischen Barock-Stil mit Perücke und so.

Die Stadt handelt noch unerfahren ein Abkommen aus, wonach das Regiment nicht gegen Reformierte eingesetzt werden dürfe und stets in Berner Händen bleiben müsse. Als es unterzeichnet ist, interessiert sich der mächtige Sonnenkönig in Versaille nicht mehr für den Fetzen Papier. Er lässt das Berner Regiment gegen die calvinistische Niederlande kämpfen und zwingt Johann Jakob zum Uebertritt zum Katholizismus.

In Bern ist die Hölle los!

Johann Jakob muss auf seine Berner Privilegien verzichten und lässt sich in Fribourg einburgern. Erst nach seinem Tod kommt sein Regiment wieder in Berner Patrizierhände, wo es bis 1798 bleibt.

Die grosse Polarisierung der Berner Politik

Die knallharte Interessenpolitik polarisiert den Grossen Rat. Die von Erlachs bilden eine eigentliche Franzosenpartei. Ihnen steht eine Niederländerpartei aus aufstrebenden Berner Burgerfamilien gegenüber. Sie werben für die calvinistische Republik, die Bern eigentlich nähersteht.

Die Situation ist angespannt. Denn viele hugenottischen Flüchtlinge aus Frankreich sind in der Stadt. Man nimmt sich ihnen an, bis eine Hungersnot droht. Dann kippt die Stimmung. Es kommt zur Ausschaffung.

Zudem decken die Niederländer einen heimlichen Informationsdienst in Bern für den französischen König auf.

Katharina von Wattenwyl, ein Teil der Franzosenpartei, wird gefangen genommen. Ihr wird der Prozess gemacht. Sie wird wie eine Hexe gefoltert, bis sie gesteht, für den Sonnenkönig gearbeitet zu haben. Dann wird sie nach Valangin im Neuenburgischen ausgeschafft.

Die Katastrophe von Malplaquet

Die Rivalität zwischen den “Parteien” und ihren Kriegsherren gipfelt 1709 in einer Katastrophe. Frankreich und die Niederlande stehen gegeneinander im Krieg und setzen je ein Berner Regiment ein. Das Verderben naht.

Am 11. September kommt es in Malplaquet vor den Toren Brüssels zu Schlacht. 8000 Berner Söldner finden an diesem Tag auf beiden Seiten den Tod.

Die Tagsatzung interveniert und legt fest, dass keine Eidgenossen in Fremden Diensten gegen Eidgenossen antreten dürfen. Das hält man bis ans Ende der alten Eidgenossenschaft 1798 ein.

Der rücksichtlose Aufstieg der Familie von Erlach als Militärunternehmer der Stadt Bern

Teil 2 meiner Familienserie

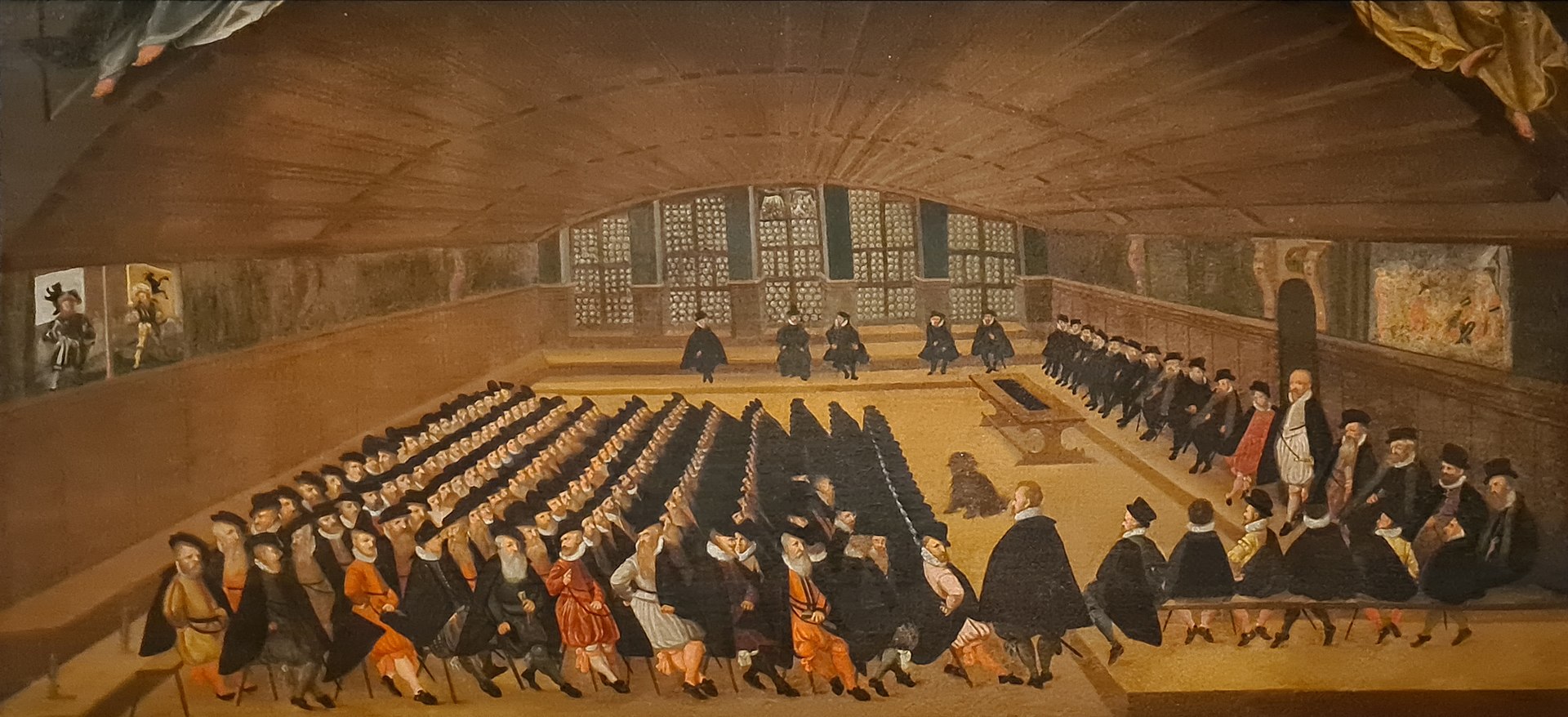

Wir stehen von dem Berner Rathaus. Hier führte seit 1414 ein Schultheiss das Regiment mit einem Kleinen und einem Grossen Rat.

Unterhalb gab es Gesellschaften. Sie organisierten die Berufszweige. Höchste Gesellschaft war stets die zu Distelzwang. Da versammelten sich die ehemals führenden Mitglieder der Behörden, der Armee und der Kirche.

So auch die Familie von Erlach!

Johann Ludwig von Erlach

Uns interessiert hier Johann Ludwig besonders. Nennen wir ihn einfach Hans. Er lebte von 1595 bis 1650. Zentral in seinem Leben war der 30jährige Krieg in Europa. Dieser dauert von 1618 bis 1648 und wird eine riesige menschliche Tragödie.

Es stehen sich der katholische Habsburger Kaiser zuerst gegen das reformierte Böhmen, dann gegen Dänemark und später auch gegen Schweden gegenüber. Beide Königreiche sind reformiert, sodass man von einem grossen Konfessionskrieg spricht. Bis der katholische König von Frankreich eingreift: nun geht es um die Vor-Macht in Europa!

Am Ende gibt es keinen richtigen Gewinner. Der Westfälische Frieden bringt aber die Parität zwischen den Konfessionen, die jetzt gleichberechtigt sind. Und: Die Niederlande und die Eidgenossenschaft scheiden aus dem Kaiserreich aus.

Die neutrale Eidgenossenschaft

Die alte Eidgenossenschaft ist davor erstmals neutral. Im Innern stehen Katholiken und Reformierte gegeneinander. Eine Beteiligung am Krieg wäre die Spaltung gewesen.

General der Tagsatzungstruppen wird der evangelische Berner Hans von Erlach. 1627 heiratet er Ursula von Mülinen, eine Dame aus einer begüterten ursprünglich Brugger Adelsfamilie der Stadt Bern.

Ein Jahr danach wird Hans Berner Kleinrat, wo er für die Reorganisation der Berner Armee zuständig ist. Er steigt auch zum Reformer der Tagsatzungsarmee auf, was ihn als eidgenössischer General mit Standort im Berner Aargau empfiehlt.

Denn Schweden drängt bedrohlich nach Süden. Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar, der Anführer der protestantischen Fürsten im Kaiserreich, unterstützen sie. Es sitzt in Pruntrut im katholischen Fürstbistum Basel und bereitete den Angriff auf das österreichische und katholische Fricktal vor.

General von Erlach wird von den kaiserlichen Truppen beschuldigt, sich nicht neutral zu verhalten. Er sympathisiere offensichtlich mit von Sachsen-Weimar. Die Tagsatzung zitiert ihn – und setzt ihn ab!

Der doppelte Seitenwechsel von Erlachs

Die Absetzung als General erfolgt nicht zu unrecht!

Denn Hans schliesst sich 1638 dem protestantischen Bernhard von Sachsen-Weimar an und hilft bei der Säuberung am Rhein, von Basel bis Laufenburg und zurück nach Rheinfelden. Das Vorgehen ist äusserst brutal. Misshandlungen katholischer Geistlicher tragen den von Erlachs den Uebernamen “Banditen” ein.

Doch Hans ist bei der nachfolgenden Besetzung von Breisach weiter erfolgreich. Er wird gar Gouverneur der Stadt. Da stirbt sein Herzog, nicht ohne Hans zum Testamentsvollstrecker bestimmt zu haben.

Anders als Bernhard ist Hans der Ansicht, Breisach lasse sich ohne fremde Hilfe nicht halten. Er nimmt Kontakt mit dem Nachbarn Frankreich auf. Mit Kardinal Richelieu, der für das Kind Louis XIV. die Geschäfte führt, vereinbart er die Uebergabe der rechtsrheinischen Stadt Breisach an Frankreich.

Dafür wird der skrupellose Hans-Ludwig fürstlich belohnt. Er wird französischer Staatsangehöriger mit Aussicht auf militärische Ehren in Frankreich.

Hans, der sich nun Jean-Louis nennt, bekommt eine unglaublich hohe Belohnung. Mit der zieht er sich in den Berner Aargau zurück. Im Schenkbergertal an der Grenze zum Fricktal baut er 1643 das Barock-Schloss Kasteln. Sieben Jahre später stirbt er da und wird in der Kirche von Schinznach beigesetzt, wo er heute noch ruht.

Bilanz

Mit Johann Ludwig von Erlach steigt das politisch führende Geschlecht zu einer der führenden Militärfamilien Bern auf. Der Protagonist war rücksichtslos, ja brutal. Er war durch den Krieg geprägt, machtversessen, und folgten allen Wünschen seiner Kriegsherren. Doch er etablierte auf diese Weise die künftig wichtige Einkommensquelle der Stadt und Republik Bern und seiner Familie.

Fortsetzung folgt

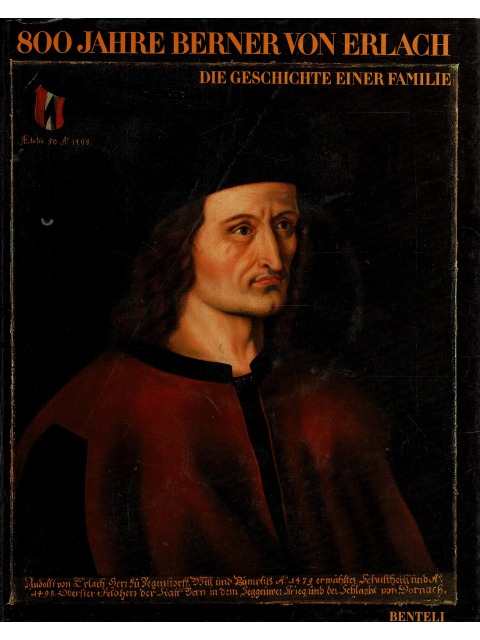

Premiere zur neuen Stadtwanderung: Die von Erlachs an der Spitze von Stadt und Republik Bern

mit Stadtwanderer Claude Longchamp am 18. Februar 2024, 1015-1130

Die von Erlachs findet man seit 1300 in Bern. Sie waren vor der Reformation Ritter, danach Patrizier. Das waren angesehene Familien, deren Häupter sich zur Politik ausersehen fühlten. Eine ihrer wichtigen Grundlagen war der Soldhandel mit ausländischen Fürstenhöfen, der sie reich machte.

Die Führung greift drei wichtige Repräsentanten heraus, die zwischen 1628 und 1798 eine zentrale Rolle in der Aarestadt spielten. Johann war Militärunternehmer, Hieronymus General in kaiserlichen Diensten und Karl führte die eidg. Truppen in die Schlachtenniederlage beim Grauholz.

Sie markieren den steilen Aufstieg der Familie an die Spitze Berns, den Höhepunkt der aristokratischen Herrschaft und den Niedergang der alten Berner Führungsschicht.

Der Erlacherhof, den sie hinterlassen haben, ist das schönste Stadtpalais Berns, wo einst französische Generäle residierten, der Bundesrat regierte und heute der Berner Gemeinderat tagt.

Wer also waren die von Erlachs? Was sind ihre Verdienste für Bern, und wo liegen ihre Schattenseiten? Das ist das Thema meiner neuen Stadtwanderung.

Die Führung beginnt um 10 15 vor dem Erlach-Denkmal (vis-a-vis Stadttheater) und endet um zirka 11 30 vor der Wache am Nydeggstalden. Der Premierenrundgang ist gratis. Ammeldung via DM erwünscht

Stadtwanderer

aka Claude Longchamp

Die Berner von Erlach – eine führende Familie im vormodernen Bern, Teil 1

Das Buch zur Familiengeschichte der Berner von Erlach geht über 800 Jahre, und es zählt fast ebenso viele Seiten!

Keine Angst, ich verschone Sie! Ich greife einfach drei markante Figuren heraus:

. Johann Jakob im 17. Jahrhundert,

. Hieronymus und

. Karl Ludwig im 18. Jahrhundert.

Sie markieren den Aufstieg, Höhepunkt und Abstieg des Geschlechts der Stadt und Republik Bern. (um 1620-1798)

Die von Erlachs

Besagte Epoche ist vergangen. Die bürgerliche Gesellschaft hat die aristokratische weitgehend abgelöst.

Geblieben ist jedoch der geschlossene Charakter der damaligen Stadt, der heutigen Altstadt. Unverändert vorhanden sind auch noch zahlreiche barocke Bauten, etwa die Heiliggeistkirche, das Burgerspital oder das Kornhaus und das Du Theatre.

In Europa formieren sich in dieser Zeit rivalisierende Nationalstaaten, und die Eidgenossenschaft suchte ihren Platz als neutraler Staaten darin.

Diese Aera wurde stark durch den Aufschwung des Soldhandels geprägt. Frankreich, die Niederlande und Oesterreich wollten Berner Söldner. Das brachte viel Geld. Es war die erste Phase einer modernisierten Wirtschaft in Bern.

Bestens repräsentiert wird diese Epoche durch die von Erlachs. Sie kamen, wie der Name sagt, aus Erlach am Bielersee. Sie waren in Bern zugezogene Landadelige, die ab 1300 ihr Heil in der Stadt suchten.

1446 stellten sie erstmals den Schultheissen der Stadt, insgesamt wurden es sieben:

Ulrich (1446-1456)

Rudolf (1479-1507)

Johann (1519-1539)

Franz Ludwig (1629-1659),

Sigmund (1675-1699)

Hieronymus und (1721-1746)

Albrecht Friedrich (1759-1786)

Die von Erlachs waren auch in der Armee führend. Sie entstand aus dem Reislaufen, wurde von privaten Unternehmern betrieben, und die Regimente wurden an die Fürstenhöfe vermietet.

Das Patriziat

In der mittelalterlichen Gesellschaft waren Burger männliche Stadtbewohner mit einem eigenen Haus. Vor der Reformation mussten sie Pferd und Rüstung besitzen. Sie waren Ritter oder Junker, wie man in Bern sagte. So wurden sie Mitglieder des Grossen Rats. Geführt wurde die Stadt aber von der mächtigen katholischen Kirche.

Berühmtester Burger-Ritter war Adrian von Bubenberg, der Schlachtensieger von Murten.

Nach der Reformation führte eine homogene evangelisch-reformierte Führungsschicht die Stadt. Als Burger musste man nun in Bern wohnen, eine Familie begründet haben und Mitglied einer der 13 ehrbaren Gesellschaften oder Zünfte sein, die das erwachte handwerkliche Berufsleben organisierten.

Synonym für Burger wurde nun Patrizier. Das waren die regimentsfähigen Familien, deren Oberhäupter Politik betrieben.

Und man war noch Teil des Adels im Kaiserreich.

Der 30jährige Krieg

Mit dem 30jährigen Krieg (1618-1648) ändert sich vieles. Die Eidgenossenschaft wurde als Staatenbund aus dem Kaiserreich entlassen.

Die Burger übernahmen das Regiment von Stadt und Republik Bern. Es galt, einen Stammbaum über 100 Jahre zu haben.

Die Burger grenzten sich nun von Nicht-Burgern ab.

In der Hierarchie weniger hoch waren die ewigen Einwohner mit einem dauerhaften Niederlassungsrecht, die wirtschaftliche aktiv sein durften, aber ohne politische Rechte waren. Noch tiefer gestellt waren die ortsfremden Hintersassen ohne dauerhaftes Niederlassungsrecht. Zu unterst befanden sich die nicht-ehrbaren Berufe wie Henker, die Bordellmutter und Geldverleiher. Letzteres waren meist Juden.

Patrizier waren nun die Creme der Burger. Sie alleine betrieben Politik. Und sie teilten sich in ausgefeilte Hierarchiestufen auf: zuoberst die Wohledelfesten, dann die Edelfesten, die Festen, die Lieben und die Getreuen. An die Spitze des Regiments gelangten in der Regeln nur die wohledelfesten Familien.

Eidgenössischen Herrschaftsformen

Patriziate wie in Bern gab es in der Alten Eidgenossenschaft auch in Luzern, Solothurn und Freiburg. Es war im Westen die normale Herrschaftsform. In Zürich, Schaffhausen und Basel führten die Zünfte. Die Landbevölkerung war da und dort Untertan.

Das war in den Landsgemeinde-Orten Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug Glarus und Appenzell anders, wo alle wehrfähigen Männer Politik betrieben.

Die tiefste Spaltung in der alten Eidgenossenschaft war allerdings die konfessionelle Teilung. Zürich, Schaffhausen, Basel, Bern und Appenzell Ausserrhoden waren reformiert geworden. Solothurn und Glarus waren konfessionell gemischt. Alle anderen Orte blieben unverändert katholisch.

Viermal führten Katholiken und Reformierte nach 1529 Krieg gegeneinander. Dreimal gewannen die Katholiken. Nach ihrer Niederlage 1712 führte man die konfessionelle Parität ein. Nun achtete man auf Gleichberechtigung und Ausgleich zwischen den Konfessionen. Seit 1675 waren sie die einzig anerkannten helvetischen Glaubensbekenntnisse. Alle anderen wurden verdrängt.

Es war die Zeit der Konformität. In Bern waren Kleidermandate das häufigste Thema im Grossen Rat. Man legte wert auf gesittetes Auftreten. Männer trugen Perücken, Frauen ausschweifende Röcke.

Das Erlach-Denkmal

So sind wir in der Lage, die von Erlachs genauer zu umschreiben: Sie waren zuerst Burger/Ritter, dann reformierte Patrizier, und sie gehörten zu den sechs Familien, die den Titel Wohledelfeste trugen. Insgesamt stellten sie während 162 Jahre den Schultheissen der Stadt – eine einmalige Bilanz! Unter einem der ihren überwand Bern das Mittelalter, führte die Stadt die Reformation ein, und entstand das Patriziat.

Ich beginne meine Führung vor dem Erlach-Denkmal vis-a-vis des Stadttheaters. Es erinnert an den Junker Rudolf von Erlach.

Der Berner Chronist Conrad Justinger reiht ihm einen besonderen Platz in der Schlacht von Laupen 1339 ein. Es soll gar die siegreichen Truppen gegen gegen den habsburgischen und burgundischen Adel angeführt haben. Doch schrieb er das erst 80 Jahre nach der Schlacht aus der Erzählung auf.

In den zeitgenössischen Dokumenten findet man keinen Eintrag dazu. Belegt ist nur, dass er danach in den Kriegen gegen das habsburgische Freiburg aktiv teilgenommen hat. Gegen Justinger spricht, dass Rudolf nie Schultheiss wurde; für eine erfolgreichen Ritter wäre das unüblich gewesen!

Damit sei angedeutet, dass nicht alles ganz so glänzend ist, wie die Geschichten über die von Erlachs tönen. Das ist auch ein Motto für die ganze Serie. Licht und Schatten sollen zur Sprache kommen:

Johann war ein erfolgreicher Militärunternehmer: für seine Opfer war er ein gemeiner Bandit.

Hieronymus war Schultheiss von Bern, aber auch Konvertit, Bigamist und Spion.

Und General Karl wurde nach der Schlachten-Niederlage im Grauholz gegen Frankreich auf der Flucht von seinen eigenen Mannen erschlagen!

Eine Woche lang mit den Berner von Erlachs unterwegs.

Morgen erscheint meine erste Kolumne in “BernerBär”. Ich werde nun ein Jahr lang zu historischen Begebenheiten in Bern vom 15. bis 21. Jahrhundert berichten. Erbauliches, Schockierendes und Süffiges wird in gemischter Form vorkommen.

Die morgige Kolumne ist Hieronymus von Erlach gewidmet, dem Erbauer des Erlacherhofs, der an der Spitze der Stadt ein fast perfektes barockes Doppelleben führte!

Am Mittwoch startet dann hier auf facebook meine vierteilige Serie zur berühmten Patrizierfamilie von Erlach. Jeden Tag gibt eine neue Geschichte, jeden Tag einen klingenden Namen und eine verrückte Begebenheit. Stars sind Johann Jakob, Jerome aka Hieronymus und Karl Friedrich.

Am Sonntag dann folgt der Höhepunkt meiner von Erlach-Woche. Ich mache eine offene Stadtführung zu den Familiengeschichten. Es ist eine Premiere und offen für alle Interessierte. Als special guest nimmt auch Jean Jacques von Erlach, ein lebender Nachfahre aller Berühmtheiten, teil.

Start ist am Sonntag um 1015 beim Erlach-Denkmal vis-a-vis des Stadttheaters. Die Wanderung dauert rund 75 Minuten. Anmeldungen sind erwünscht, es hat noch Plätze frei.

Bin gespannt!

Stadtwanderer

Eine Woche lang mit den von Erlachs unterwegs.

Morgen erscheint meine erste Kolumne in “BernerBär”. Ich werde nun ein Jahr lang zu historischen Begebenheiten in Bern vom 15. bis 21. Jahrhundert berichten. Erbauliches, Schockierendes und Süffiges werden in gemischter Form vorkommen.

Die morgige Kolumne ist Hieronymus von Erlach gewidmet, dem Erbauer des Erlacherhofs, der an der Spitze der Stadt ein fast perfektes barockes Doppelleben geführt hatte!

Am Mittwoch startet dann hier auf facebook meine vierteilige Serie zur berühmten Patrizierfamilie von Erlach. Jeden Tag gibt eine neue Geschichte, jeden Tag einen klingenden Namen und eine verrückte Begebenheit. Stars sind Johann Jakob, Jerome aka Hieronymus und Karl Friedrich.

Am Sonntag dann folgt der Höhepunkt meiner von Erlach-Woche. Ich mache eine offene Stadtführung zu den Familiengeschichten. Es ist eine Premiere und offen für alle Interessierte. Als special guest nimmt auch Jean Jacques von Erlach, ein lebender Nachfahre aller Berühmtheiten teil.

Start ist am Sonntag um 1015 beim Erlach-Denkmal vis-a-vis des Stadttheaters. Die Wanderung dauert rund 75 Minuten. Anmeldungen sind erwünscht, es hat noch Plätze.

Bin gespannt!

Stadtwanderer

Premiere zur Stadtwanderung: Die von Erlachs an der Spitze des Alten Bern

Die schönen Nachmittage haben mich beflügelt. Ich habe fleissig an meiner Stadtwanderung zur führenden Berner Patrizierfamilie von Erlach gearbeitet.

Die Premiere ist am 18. Februar 2024. Start ist um 1015. Die Führung dauert rund 75 Minuten.

Stationen sind:

1. Reiterdenkmal für Rudolf von Erlach in der Schlacht von Laupen 1339 (vis-a-vis Stadttheater): Uebersicht über die Patrizierfamilie

2. Rathaus: Der Aufstieg nach ganz oben mit Johann Ludwig von Erlach, Berner Ratsherr und Armeereformer, General der Tagsatzungsarmee, Militärunternehmer gegen den Kaiser in Wien, Gouverneur von Breisach und Schlossherr zu Kasteln

3. Erlacherhof: Der Höhepunkt mit Hieronymus von Erlach, österreichischer Feldmarschallleutnant, Reichsgraf, Berner Schultheiss und Begründer des Stadtschlosses Erlacherhof

4. Alte Wache am Nydeggstalden: Der Abstieg mit Karl Ludwig von Erlach, General der bernischen Truppen, General der Tagsatzungsarmee in der Schlacht vom Grauholz

Nun könnte man meinen, dass sei eine Führung mit lauter hohen Militärs.

Dem ist nicht so!

Johann wirkte während des 30jährigen Kriegs galt in Kaiserreich schlicht als Bandit.

Hieronymus wiederum war Konvertit, Bigamist und Spion, wahrte die perfekte Maskerade, bis erst nach seinem Tod alles aufflog.

Und Karl wurde von seiner eigene Truppe auf der Flucht in Münsigen umgebracht.

Für einen grossartigen Spannungsbogen durch die barocke Zeit Bern von 1628 bis 1798 ist gesorgt.

Interessenten melden sich am besten via Messenger an.

Stadtwanderer (aka Claude Longchamp)

Letzte Stadtwanderungen 2023

Ich gehe stadtwandernd in die Schlussrunde 2023. Das ist mein Programm.

22.10. Soziale Demokratie Schweiz? / Delegation der SP Oesterreich

26.10. Botschaft der Ukraine: Berns erfolgreiche Staatswerdung im Schatten des Kaisers und des französischen Königs

2.11. City Welcome: Weiterbildung Architektur und Demokratie

13.11. vaso: Rotgrünes Bern

17.11. Beizentour – Geburtstagsgeschenk für Marianne Kuonen

22.11. Klimawanderung / Bevölkerungsschutz Kanton Bern

24.11. Burger, Barock und Bourbonen / Delegation aus Frauenfeld

1.12. Ochsentour, Geheime Gruppe

Ich habe noch eine Anfrage für dieses Jahr pendent. Dann ist Schluss!

Stadtwanderer

“Die Willensnation ist tot.”

Interview mit 20 min, 23.9.23

Der Politologe und Historiker Claude Longchamp spricht im Interview über den Rösti- und andere Gräben – und beantwortet die Frage, wieso die Schweiz trotz aller kulturellen und sprachlichen Unterschiede nach wie vor zusammenhält.

Der Foie gras-Graben spaltet die Schweiz. Haben wir einen neuen Röstigraben?

Das wäre wohl etwas hoch gegriffen. Die Stopfleber ist ein emotionales Triggerthema wie der Wolf oder der Genderstern. Doch der Röstigraben ist ein Kind des Ersten Weltkriegs, das deutlich tiefer ging.

Trotzdem: Die Romands sind hässig.

Das dürfen sie auch, doch es wird sich wohl relativ schnell wieder legen, selbst wenn das Verbot mit einer Deutschschweizer Mehrheit durchkommt. Diese emotionalen Triggerthemen sorgen kurzfristig für Spaltung, doch damit daraus wirklich ein Graben entsteht, bräuchte es Organisationen oder Parteien, die das Thema langfristig beackern. Das sehen wir beim Thema Stopfleber nicht.

Gibt es den Röstigraben denn gar nicht mehr?

Er ist bei gewissen Abstimmungen noch sichtbar, zuletzt etwa bei der Masseneinwanderungs- und der Ausschaffungsinitiative. Typische Differenzen gibt es etwa auch bei der Frage nach sechs Wochen Ferien oder der Einheitskrankenkasse. Doch die tiefen Gräben in diesem Land verlaufen mittlerweile woanders.

Nämlich?

Beim Wolf oder bei der Zweitwohnungsinitiative sahen wir einen starken Stadt-Land-Graben. Und das grosse Triggerthema der letzten Jahre waren natürlich die Covid-Massnahmen. In der ersten Welle sahen wir noch viel Solidarität und Zusammenhalt, doch danach zerfiel das Land in zwei Lager: Absoluter und lückenloser Schutz um jeden Preis auf der einen, totale Ablehnung sämtlicher Massnahmen unter dem Deckmantel der individuellen Freiheit auf der anderen Seite.

Trotzdem kam die Schweiz einigermassen gut durch die Krise. Ist das die vielbeschworene Willensnation?

Schon Kaspar Villiger prägte den Satz: «Wir sind eine Willensnation ohne Willen.» Dieses Konzept ist noch älter als der Röstigraben. Ende des 19. Jahrhunderts ging man davon aus, dass die Konfession oder die Sprache zentrale Treiber für gemeinsame Identität waren. Die Schweiz bewies, dass eine Nation mit grossen sprachlichen und konfessionellen Unterschieden funktioniert, wenn ein starker gemeinsamer Wille da ist. Doch die Willensnation ist tot.

Wieso?

Die Schweiz ist geprägt von Individualismus. Spätestens Covid hat das gezeigt. Auch bei anderen grossen Themen wie der EU-Frage sind wir zerstritten. Viel gemeinsamer Wille ist da nicht mehr auszumachen.

Und doch funktioniert das Land.

Ja, und das nicht schlecht. Wir sind weit von amerikanischen Verhältnissen entfernt, wo es nur zwei Parteien und einen kaum zu überwindenden Graben dazwischen gibt. Das verdanken wir unserem politischen System. Die Parteien sind über die Sprachregionen hinweg aufgestellt. Der Bundesrat nimmt Rücksicht auf die sprachregionalen Vertretungen. Der Föderalismus gibt allen Sprachregionen Gewicht und bewahrt eine gewisse Selbstständigkeit. Man kann an einem Abstimmungssonntag problemlos zweimal gewinnen und dreimal verlieren und ein paar Monate später ist es wieder umgekehrt. Das führt zu einem gewissen Pragmatismus: Es funktioniert, auch wenn es bei Triggerthemen hin und wieder tätscht.

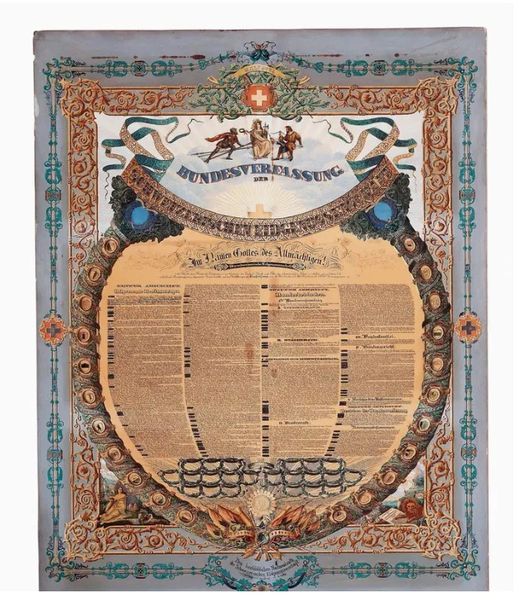

Die Geburt der modernen Schweiz am 12. September 1848: Feierliche Ansprache am heutigen Festakt im Bundeshaus

Sehr verehrte Anwesende!

Liebe Schweizerinnen und Schweizer, werte Gäste aus dem Ausland

Die Schweizerische Bundesverfassung feiert heute ihren 175. Geburtstag. Sie wurde am 12. September 1848 von der Tagsatzung in Kraft gesetzt. Sie war die erste Verfassung, die sich die Schweiz selber gab.

Meine Damen und Herren aus dem Bundesrat, National- und Ständerat. Auch ihre Institutionen haben heute Geburtstag! Ohne die Bundeverfassung von 1848 gäbe es Sie wohl gar nicht!

Die Bundesverfassung von 1848 verlangte für den Nationalrat Volkswahlen in der ganzen Schweiz. Das Volk bestand zwar erst auf dem männlichen Stimmvolk. Aber dessen Beteiligung war der Durchbruch zu demokratischen Verfahren, die nun in allen Kantonen galten. Grosser Wahlsieger in beiden Kammern waren die Radikalen.

Die Parlamentsverhandlungen wurden am 6. November 1848 feierlich eröffnet. 155 Böllerschüsse weckten am diesem Morgen die Bundesstadt. Am Abend wurde gefeiert, und zwar so ausgiebig, dass die ordentliche Sessionseröffnung am Folgetag erst nachmittags möglich war.

10 Tage danach wählte die Bundesversammlung den Bundesrat. Radikale und liberale Politiker obsiegten. Konservative blieben aussen vor. Der erste Präsident, Jonas Furrer, war ein Liberaler und kam aus dem Kanton Zürich. Dafür sollte der Kanton Bern die Bundesstadt bekommen.

Man kann es auch so sagen: Die Einführung der Bundesverfassung und der so begründeten Institutionen waren ein Akt der Selbstbestimmung. Geboren wurde eine parlamentarische Republik in einem monarchistischen Europa.

Es gab Gründe, warum in der Schweizer gelang, was rund herum scheiterte: Grossbritannien stand uns 1848 bei. Die Schweiz wurde für den Sprung in die Industrialisierung fit gemacht. Realisiert wurden mit der Verfassung die Freiheitsideale der Aufklärung.

Zwingend war der damalige Erfolg nicht! 1832/33 war eine erste Bundesstaatsgründung an den inneren Widersprüchen gescheitert. 1848 war eine scharfe Polarisierung zwischen Weltanschauungen und Konfessionen vorangegangen. 1847 mündete diese in den letzten Bürgerkrieg auf unserem Staatsgebiet. Es obsiegten die eidg. Truppen über die des Sonderbunds.

***

Nach dem Bürgerkrieg von 1847 übernahmen die radikalen und liberalen Kräfte fast überall die politische Führung. Sie bauten den Bundesstaat als Dach, unter dem die Kantone Platz fanden. Dazu wurde die Souveränität auf Bund und Kantone aufgeteilt. So entstand eine demokratische und föderalistische Republik nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika.

Eine Kommission der Tagsatzung übernahm die Vorbereitungsarbeiten an der Verfassung. Demokratisch gewählt war sie nicht. 23 Männer schufen in gut 50 Tagen und 31 Sitzungen das Grundlagenwerk der modernen Schweiz. Man stützte sich in vielem auf den Entwurf von 1832.

Geleitet wurde die Kommission vom Berner Regierungspräsidenten Ueli Ochsenbein. Er wurde auch Präsident der Verfassungskommission.

Die schwierigste Aufgabe bestand darin, die richtige Form für das neue Parlaments zu finden. Die Vorstellungen reichten vom französischen Einheitsstaat mit einem Parlament bis zur Fortsetzung der Tagsatzung als Organ der gewachsenen Schweiz.

Wie wir aus dem ausgezeichneten Buch «Stunde Null» des Journalisten Rolf Holenstein wissen, gelang der Durchbruch in der Nacht vom 22. zum 23. März 1848, als sich die meist liberalen Freisinnigen aus den katholischen Kantonen auf ein ausbalanciertes Parlament mit zwei selbständigen Kammern einigten. Die Radikalen lenkten anderntags mehrheitlich ein. Die zwei gleichberechtigten Räte sollten separat tagen, verhandeln und beschliessen können. Anderntags beschloss die Kommission dasselbe. Das war der entscheidende Kompromiss zwischen dem Demokratie- und dem Föderalismus-Prinzip.

Auch materiell setzt sich meistens die liberalen Ideen durch: Die Schweiz sollte wirtschaftspolitisch zu einem Binnenmarkt werden, bei dem die kantonalen Zollschranken fallen und ein Schweizer Franken als gemeinsame Währung dienen sollten.

Personenfreizügigkeit sowie Handels- und Gewerbefreiheit waren ein grosser Fortschritt.

15.5 Kantone stimmten schliesslich für die Verfassung, 6.5 dagegen. Die Opposition kam aus dem erweiterten Kreis der Sonderbundskantone. Um den Vertrag des Wiener Kongresses ausser Kraft zu setzen, hätte es allerdings Einstimmigkeit gebraucht. Doch die letzte Tagsatzung vom 12. September 1848 erklärte die neue Verfassung auch so für angenommen.

Das war ein Bruch mit Rechtstradition und dem geltenden Bundesvertrag. Es war eine eigentliche Revolution, – die einzige von 1848 übrigens, die zu einer dauerhaften Staatsgründung führte.

***

1848 war nicht der Beginn der Schweiz. Aber es ein markanter Neuanfang. Der Historiker André Holenstein meint, es sei damals eine eher unwahrscheinliche Integration von rivalisierenden Einzelstaaten gelungen. Eben: eine Staatsgründung!

Die neue Demokratie war nicht perfekt. In Form der repräsentativen Demokratie setzte sie sich aber überall durch. Der Bundesvertrag von 1815 hatte noch fünf verschiedenen Regimes zugelassen: Landsgemeindekantone wie Appenzell Innerrhoden, Adelsrepubliken wie Luzern, Zensusdemokratien wie Thurgau, Föderationen wie Wallis, und mit Neuenburg hatten wir einen Kanton, der zu einer Monarchie gehörte.

Eine reife Demokratie wurden wir erst schrittweisse: Die erste Totalrevision von 1874 brachte Fortschritte wie die Gleichstellung der Juden bei den Freiheitsrechten, ein ständiges Bundesgericht und die direkte Demokratie, zuerst mit dem Referendums-, dann mit dem Initiativrecht.

Damit emanzipierten wir uns von der repräsentativen Demokratie nach US-Vorbild, wurden zu halbdirekten Demokratie. Im Parlament begannen Mehr- und Minderheiten mit einander zu verhandeln. Parteien entstanden und einiges von ihnen Bundesrat aufgenommen. Der Bundespräsident wurde vom politischen Anführer zum primus inter pares.

Das grösste Demokratiedefizit von 1848 waren die ausgebliebene politischen Rechte für Frauen. Niemand verlangte das damals auf Bundesebene; und im Ausland gab es keine Vorbilder, bis Neuseeland 1893 Wahlen, Abstimmungen und dem allgemeinen Erwachsenen-Wahlrecht einführte.

In der Schweiz dauerte das bis 1971. 10 Jahre später wurde auch der Grundsatz der gleichen Rechte in der Bundesverfassung verändert.

Trotzdem: Die Schweiz von heute wäre nicht möglich geworden, hätte sich der Sonderbund durchgesetzt, wäre Osterreich in Graubünden und Tessin einmarschiert resp. hätte Frankreich Genf und die Waadt militärisch besetzt.

Es brauchte die Kühnheit der Staatsgründer, aber auch die Vermittlung zwischen den Heissspornen. Die Bundeverfassung ist Ausdruck von beidem.

An der Fassade des Bundeshauses wurden zwei Gründungsdaten angebracht: 1291 als mythologischer Anfang und 1848 als moderner Neustart.

Es macht Sinn, sich am 12. September vor den Jubilaren National-, Stände- und Bundesrat die Geburt der modernen Schweiz zu feiern!

Was auf mich wartet!

Der Nebel in Holzhausen sitzt tief. Das ist genau die richtige Stimmung, um sich mit Bern zu beschäftigen.

Nächste Woche bin ich wieder hin der Schweiz, und es stehen bereits wieder viele Stadtwanderungen an.

Das ist das vorläufig volle Herbstprogramm:

29.8. Ochsenbein (private Führung)

31.8. Lobbying / Berner Fachhochschule

1.9. Reise ins vergangene Bern / Vornehme Bruderschaft der ehemaligen Landeshauptmänner des Kantons Wallis

7.9. Lobbying / Berner Fachhochschule

8.9. Ochsenbein (private Führung)

18.9. Stadtspaziergang Aarau mit Christina Bachmann Roth

20.9. Weiterbildung Demokratie / City Tour (1. Teil)

21.9. Demokratieführung / Hochschulkonferenz Deutschland, Oesterreich, Schweiz

22.9. Rotgrün: Partner oder Konkurrenten? Das Beispiel Bern als Gemeinde und als Bundesstadt / VASO AG

3.10. Barock Führung / Weiterbildung pens. Lehrer

3.10. Lobbying / gfsbern

5.10. Weiterbildung Demokratie / City Tour (2. Teil)

17.10. Klimawanderung / Liya Brumann, Uni Freiburg

17.11. Beizentour / Geburtstagsgeschenk für Marianne Kuonen

24.11. Bern Kultur (private Führung)

Stadtwanderer

Warum wir den 12. September als Geburt der Schweiz feiern sollten

Der 12. September 1848 war einer der seltenen Momente, an dem sich in der Schweiz ein breiter Horizont auftat, der stärker war als der Schatz der bisherigen Erfahrungen.

Der 12. September 1848 war einer der seltenen Momente, an dem sich in der Schweiz ein breiter Horizont auftat, der stärker war als der Schatz der bisherigen Erfahrungen.

1848 entstand die Schweiz im Herzen Europas. Man war jetzt ein eigenständiger und souveräner Staat. Die neue Bundesverfassung brachte erstmals Freiheitsrechte und neue Institutionen. Das Zweikammerparlament von heute geht genauso wie der siebenköpfige Bundesrat auf die Gründung des Bundesstaats zurück.

Die vormoderne Schweiz

Der Wiener Kongress ordnete 1815 Europa neu und machte aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, wie man jetzt hiess, einen Pufferstaat zwischen Frankreich und Österreich. Formell war man wieder ein Staatenbund, außenpolitisch wurde man neutralisiert, bekam aber die Möglichkeit, eine eigene Armee aufzubauen.

Die Schweiz blieb ein Alana voller 1815 voller Rivalen und ein Kunterbunt an politischen Regimes. Da gab es die Landsgemeinde Kantone wie Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden. Aus früheren Reichsstädten wie Bern, Zürich, Luzern waren Adelsrepubliken geworden. Und es existierten die von Napoleon geschaffenen Kantone wie Tessin, St. Gallen, Thurgau, Aargau und Waadt. Hinzu kamen Föderationen wie Graubünden und Wallis und mit Neuenburg gar Teil einer Monarchie.

Die Entwicklung zur modernen Schweiz

Die eigentliche Wende kam in den 1830er Jahren. Alles begann im Kanton Tessin, wo im Kampf gegen die katholische Kirche die erste repräsentative Demokratie entstand. Aufgeklärt wie sie war, basierte sie erstmals auf einer Verfassung, Menschenrechten, einem allgemeinen Männerwahlrecht und Gewaltenteilung, gestützt von der freien Presse.

Neuneinhalb Kantone folgten bis 1833: Alle wurden repräsentative Demokratien. Allerdings, der schnelle Versuch, 1832 daraus einen Bundesstaat zu gründen, scheiterte.

Der zweite Anlauf brachte den Durchbruch. Selbstverständlich war das auch diesmal nicht. Progressive und Konservative standen sich unversöhnlich gegenüber. Große Streitpunkte waren die Volksmitsprache und die Klosterschliessungen. Jene bewegten die diskriminierte Landbevölkerung ohne politische Rechte. Die Klosterschliessungen befeuerten wilde Freischarenzüge gegen Luzern.

Die Schweiz radikalisierte sich. Weltanschauungen und Konfessionen überlagerten sich und verschärften den Konflikt, bis die Tagsatzung die militärische Auflösung des Bundes Abtrünniger beschloss.

Den Bürgerkrieg Ende 1847 gewannen die regulären eidg. Truppen gegen die Aufständischen des Sonderbunds. Den katholisch-konservativen Kantonen blieb nur die Kapitulation. Das ebnete den Weg für die Staatsgründung durch den Freisinn.

Die Neuerung von 1848

Die friedliche Einigung über die neue Staatsform ging von der Verfassungskommission der Tagsatzung aus. Vertreter aller Kantone formulierten in bloß 51 Tagen die erste Bundesverfassung. Strittig war vor allem die Parlamentsfrage. Da einigte man sich auf eine ausbalanciertes Zweikammerparlament nach amerikanischem Vorbild mit vorerst 111 National- und 44 Ständeräten. Beide sollten separat tagen, beraten und beschließen. Das war die Konzession der Kriegsgewinner an die Besiegten.

Am 12. September erklärte die Tagsatzung im Berner Rathaus zum Äußeren Stand die Annahme der neuen Verfassung. 15.5 der 22 Kantone und rund 70 Prozent der Stimmenden waren dafür gewesen.

Das erste Parlament konnte gewählt werden. Die Kantone bestimmten die Ständeräte. Den Nationalrat wählten erstmals die Stimmbürger in Wahlkreisen innerhalb der Kantone. Die Vereinigte Bundesversammlung wiederum wählte den ersten Bundesrat.

Die Schweiz war aus eigener Kraft ein souveräner Staat geworden.

Die Leistung im Rückspiegel

Rückblickend erweist sich erstens der Kompromiss in der Staatsform als entscheidend. Demokratie- und Föderalismus-Prinzipien fanden in der Republik Platz.

Ein zweiter Grund war der Ausbruch aus der wirtschaftlichen Not. Geschaffen wurde 1848 ein Binnenmarkt ohne Zölle an den Kantonsgrenzen, dem Schweizer Franken als gemeinsam Währung und der Post als erste nationale Institution. Die Gründung des Polytechnikums als eidg. Hochschule vollendete den ambitionierten Modernisierungsplan.

Drittens, vor allem Großbritannien stand der Schweiz zur Seite. Das Interesse an der Industrialisierung machte beide Staaten zu Partnern. In allen anderen Nachbarstaaten herrschte zuerst ein revolutionärer Geist, bevor die Reaktion überall siegte. So ist die Schweiz das einzige Staatsgründung von 1848, die von Dauer sein sollte.

Noch war man 1848 keine reife Demokratie wie heute. Man schaffte den ersten Schritt zur «electoral Democracy», basierend auf dem Volkswillen. Die Mängel beim «institution building» wurden bald behoben. 1874 bekamen auch die Juden die Grundrechte. Mit dem ständigen Bundesgericht wurde die Gewaltenteilung vollendet. Und dank dem Gesetzesreferendum machte man den ersten Schritt zu Volksrechten. Das katapultierte die Schweiz an die Spitze der Demokratie.

Kritik blieb wegen dem unvollständigen «nation Building». Erst 1891 schlossen Siege und Gewinner des Bürgerkrieg einen Burgfrieden, näherten sich an und teilten sich die Machte im Bundesrat. Gar bis 1971 mussten die Frauen warten, bis auch sie als vollwertiger Teil der Nation angesehen wurden und die politischen Rechte bekamen.

1848 war die Schweiz auf dem Kontinent eine veritable Ausnahme. Denn nirgends gab es damals eine stabile Republik, die gleichzeitig demokratisch und föderalistisch war. Daran sollte man sich an jedem 12. September erinnern!

Etwas gekürz erschienen im Sommerheft der Weltwoche

Diglossie

Es sei eine spezielle Form der Zweisprachigkeit, eine funktionale, schrieb der Tagesanzeiger gestern. Einen kulturellen Sonderfall in der Schweiz, nennt er sie sogar.

Demnach würden alle Menschen, die in der Schweiz aufwachsen, Dialekt sprechen. Wortwahl und Grammatik seien schicht- und kulturabhängig, nicht aber die Nutzung des Schweizerdeutschen. Ob man sie verwendet oder die Schriftsprache entscheide einzig die Situation. Und die lokale Verankerung der Dialekte zeige an, wo man aufgewachsen sei.

Nun waren wir gestern im Umfeld von Holzhausen erstmals einkaufen. Vorräte anlegen für die längere Zeit im einsamen Norden, war die Devise. Die einheimischen Einkaufszentren heißen in der Regel ICA. So auch unseres.

Und siehe da: In den Gestellen nach dem gewünschten Essen und Trinken suchend, hörten wir unverkennbar … Schweizerdeutsch! Aber nicht nur: Uns war sofort klar, dass es sich um eine Gruppe aus dem Baselbiet handeln musste. Denn der Dialekt war unverwechselbar.

Da haben wir in unserem Mundart einige Worte getauscht und beobachtet, wie man auch uns beobachtete. Etwa aus Bern dürften sie sich gedacht haben.

Unglaublich, wie gut diese Form der Diglossie selbst im 21. Jahrhundert auch in der Ferne funktioniert! Mitten im schwedischen Gewusel stach die Eigenart der Schweizer Dialekte sogar besonders heraus.

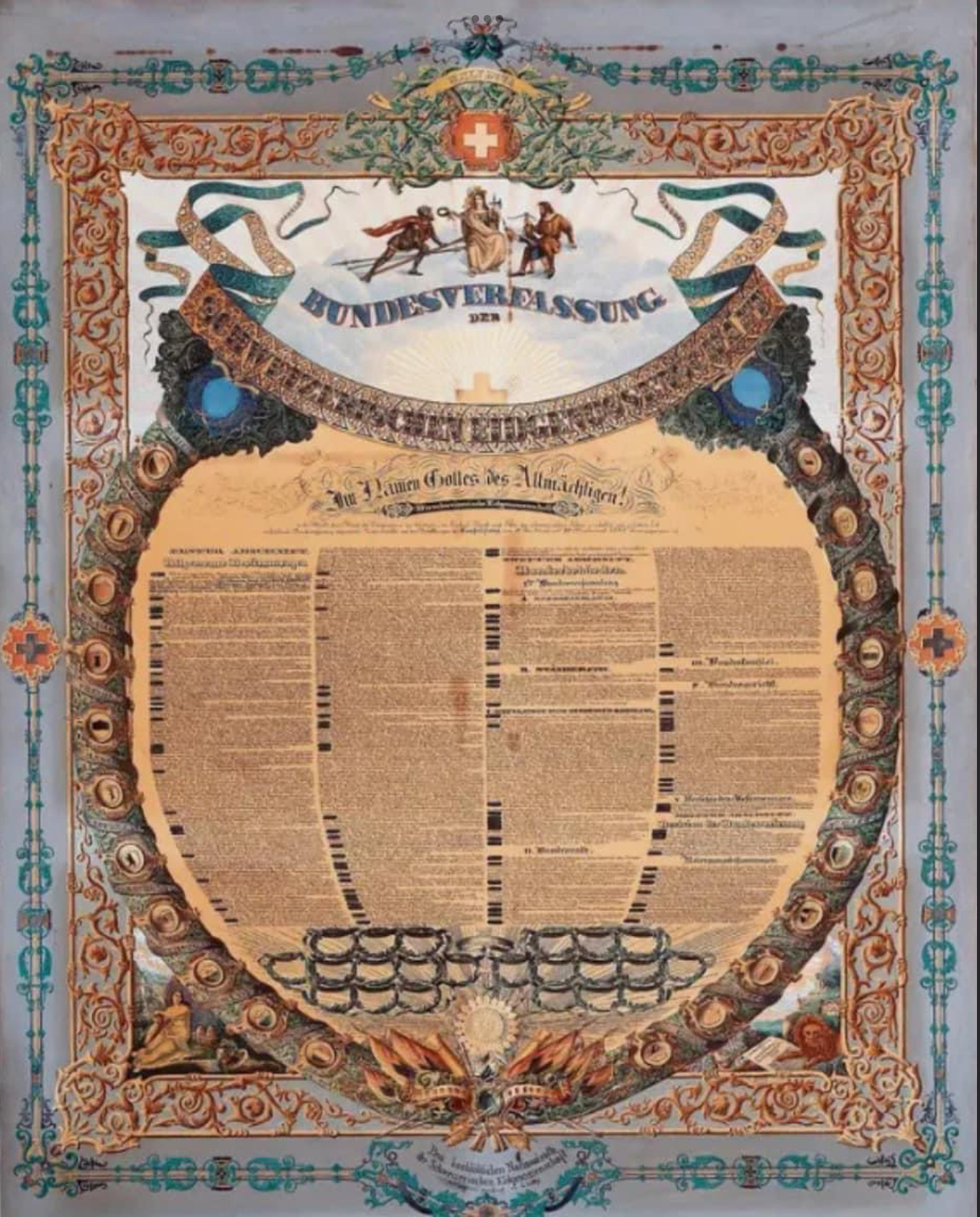

#Nordwärts: Das Kattegat(t)

Das Wort erinnert mich an den Geografie-Unterricht: Das Kattegat und das Skagerrak waren Lieblingsthemen des Lehrers. Ich aber wusste nie, wo es zwei TT oder nur einen R hatte.

Heute fahre mit Stena Line durch das Kattegat. Das ist die Meeresenge zwischen dem dänischen Jütland und dem schwedischen Westland. Genau genommen geht es zuerst durch den Belt. Denn wir tuckern diese Nacht von Kiel bis Göteborg. Rund 14 Stunden dauert die Reise.

Die Germanica mit Sulzer-Motoren ist eine Fähre für Laster, PW und Menschen. 1300 Passagiere kann sie aufs Mal transportieren.

Zwischenzeitlich habe ich auch gelernt, was Kattegat (dänisch, schwedisch aber Kattegatt) heißt: Katzenloch!

Das Wort leitet sich aus dem Niederländischen her. Deren Kaptäne zu Hanse-Zeiten fürchteten die besagte Meeresenge wegen ihren zahlreichen Untiefen und engen Passagen dazwischen. Und nannten sie deshalb Katzenloch.

Jetzt hoffen wir mal, der heutige Kapitän und seine Crew finden den Durchgang!

Holzhausen wartet

Die Sommerferien 2023 kommen näher. Ich bin noch kurze Zeit in der Schweiz, dann reise ich per Zug und Schiff in den hohen Norden.

Holzhausen, wie ich unser Zuhause im Norden,nenne, wartet schon auf mich. Es gibt hoffentlich einen angenehm warmen, aber nicht heissen Sommer. Arbeit auf unserem Einod gibt es genug.

Zurück bin ich erst am 27. August, rechtzeitig für den 12. September (Gründungsfeier des Bundesstaat), den 22. Oktober (eidg. Wahlen) und den 13. Dezember (Bundesratswahlen).

Und selbstverständlich komme ich auch als @stadtwanderer_ zurück!

Ich freue mich auf die Auszeit und den last swing im Berufsleben.

C.

Foto: Junger Morgen in Holzhausen