Wir schreiben das Jahr 1348. Die Pest erreicht die Stadt Bern von Süden her. Es war seit acht Jahrhunderten die erste Pandemie in unserem Gebiet.

Niemand weiss bis heute, wie viele Menschen damals krank wurden und starben.

Aus dem etwas grösseren Genf berichtet man, dass es bis zu 60 Tote pro Tag alleine in der Rhonestadt waren. Im Wallis besagen Schätzungen, dass an zentralen Stellen wie dem Kloster St. Maurice bis zu 30 Prozent starben.

Die globale Pandemie aus China

Die Weltgeschichte weiss heute, dass der Ursprung der grossen, spätmittelalterlichen Pest im entfernten China in den 1330er Jahren war.

Mit dem sog. Mongolensturm breitete sich die Krankheit innert einem Jahrzehnt bis ans Schwarze Meer aus. Bei der Eroberung der Stadt Kaffa setzen die Mongolen erstmals Bio-Waffen ein. Sie katapultierten von der Pest Verstorbene über die Mauern in die Stadt, um sie gefügig zu machen.

Wer konnte, der floh. Dazu gehörten auch die italienische Händler.

Doch so verschleppten sie die ausgebrochene Pest in die Hafenstädte des Mittelmeers. Von da aus drang die Seuche nach Norden, auch ins Gebiet der heutigen Schweiz.

Die erste Pest-Theorie und ihre Folgen

Man nahm damals an, dass die Fäulnis im Körper über die Nahrung oder die Luft in das Innere des Menschen gelangte. Massnahmen waren der Aderlass und verschiedene Brechmittel. Gesicht und Hände wurden zudem mit Essigwasser desinfiziert.

Die erste Pest-Theorie formulierte der italienische Arzt Gentile die Foligno. Er schrieb, krankmachende Ausdünstungen seien vom Meer und Land in die Luft gezogen, erhitzt und weiter verteilt worden. Alles habe am 20. März 1345 begonnen.

Werde der Pesthauch von Menschen eingeatmet, verdichte er sich in Herz und Lunge zu einer Giftmasse, zerstöre die Organe und werde durch Atmung auf Familienmitglieder und Nachbarn übertragen.

Vom schwarzen Tod befallene Menschen wurden vom Dr. Schnabel, Aerzten mit Masken, meist isoliert und hoch gelagert, damit nicht weitere Menschen krank wurden. Ihre verlassenen Räume wurden stark durchlüftet, massiv befallene Orte ganz verlassen. Später versuchte man, durch Schaffung von Plätzen die Luftzirkulation in den engen mittelalterlichen Städten zu verbessern.

Religiöse Proteste und jüdische Sündenböcke

Die Pest ist ein epochaler Einschnitt. Sie schwächte, wer bisher das Sagen gehabt hatte: den Kaiser und die Kirche. Die spätmittelalterliche Krise beginnt.

Namentlich entlang der Städte machten sich schon gegen das Ende der Pestwelle religiöse Bewegungen breit. Sie wurden Geissler genannt, denn sie peitschten sich vor den Toren demonstrativ aus, um ihre Reue zu zeigen, sündhaft gelebt zu haben. Denn es war Gott, der die Menschen mit der Pest bestrafe, lehrten sie. Wer sich auf einen besseren Weg aufmachen wolle, solle ihnen folgen.

Sündenböcke waren vor allem die Juden, die sich als Geldleiher in den Städten einen teils umstrittenen Namen gemacht hatten. Im besseren Fall wurden sie in die Verbannung geschickt, im schlechteren auf Scheiterhaufen verbrannt. Davon versprach man sich Reinigung.

Bern in der Pestzeit

In Bern dauerte die Pest bis Ende 1349. Ganz verschwand sie in der Eidgenossenschaft erst in den 1660er Jahren.

Im 14. Jahrhundert kannte man eine Reihe der genannten Erscheinungen auch hier. So wurden die Juden mehrmals als Schuldige angeklagt, ausgewiesen und verbrannt.

Der Kern des Inselspitals wurde kurz danach gegründet. Anna Seilerin war die Spitalstifterin, die bis heute mustergültig für die Pflege von Kranken in Bern steht.

Der Flächenstaat entsteht

Die Bevölkerungsgrösse erreichte den Stand vor der Pest erst im 15. Jahrhundert wieder. Erst dann begann die die Gründungsstadt auch flächenmässig wieder wachsen.

Schnell angewachsen waren dafür die Untertanengebiete ausserhalb der Stadt. Um 1420 hatte sie ein Umland geschaffen, das der heutigen Grösse des Kantons Bern entsprach. Zu dieser Zeit starben auch die mächtigen Grafen von Kyburg aus, einst die Nachfolger der Zähringer. Trotz Verkäufen von Städten wie Thun und Burgdorf an Bern konnten sich die Kyburger ihren totalen Niedergang nicht verhindern.

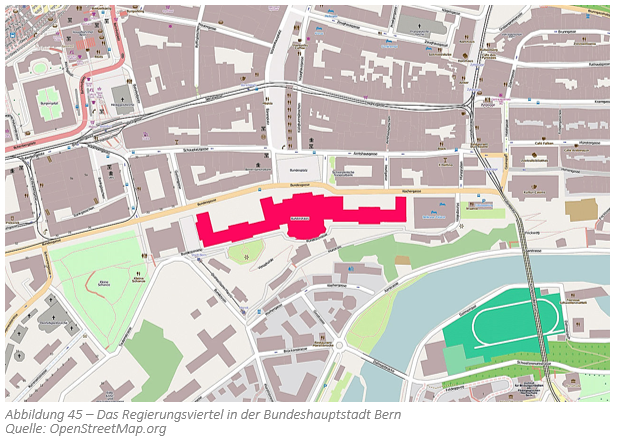

Das Rathaus und sein Platz werden gebaut

Das Gegenteil sieht man bis heute in der Stadt Bern. Zu den Anomalien der Altstadt Bern gehört der Platz rund um das Rathaus. Das aus Stein gebaute Rathaus selber grenzte sich früh von den vorwiegend aus Holz erstellten und eng ineinander verschachtelten Häusern der Gründungsstadt.

Der Platz, auf dem wir hier stehen, musste erst erstellt werden. Er war die die damalige Stadt einmalig. Er hat zunächst repräsentative Funktionen. Doch könnte das auch eine Folge des Städtebaus nach der Pest gewesen sein.

Zwei Entwicklungswege

Bern wurde 1415 von König Sigismund zur Reichsstadt erhoben. Man hatte nun einen Sitz im Reichstag, gleich wie der kirchliche und weltliche Adel. Man konnte selber über Leben und Tod der Stadtbewohner und Untertanen entscheiden, und man war frei, Krieg zu führen und zu beenden.

Genau nach der Pest beginnt aber auch der politische Plan B der Stadt: die eidgenössische Politik. 1415 eroberten die Städte Bern. Luzern und Zürich das Verbindungsstück entlang von Aare und Limmat, das den Habsburgern mit ihrer Stammburg in Brugg gehörte. Der neue Bund verfügte erstmals über ein geschlossenes Territorium im Mitteland. Geführt wurde er von einer Tagsatzung, welche die neuen Untertanengebiete verwaltete.

Der Aufstieg Berns in den ersten Jahrzehnten nach der Pest ist eindrücklich.

Alles im Schatten der kleinen Eiszeit

Doch bleibt die Frage, was das alles mit dem Klimawandel zu tun hat?

Die Pest wurde nicht durch den Klimawandel ausgelöst. Ihre Ausbreitung gerade in unserem Gebiet wurde aber durch die Klimaabkühlung begünstigt. Ab 1342 berichten die Quellen plötzlich von stark zunehmenden Regenfällen. Die Ernten gingen zurück. Die Bevölkerung hungerte. Die Pest verschlimmerte die bereits vorhandene Krise.

Die Klimaforschung weiss heute, dass es nicht nur eine vorübergehende Laune des Wetters war. Es war ein epochaler Klimawandel, denn das Klima kühlte sich erstmals seit der Völkerwanderung wieder langfristig ab. In Zyklen strebte das der bisher kältesten Zeit zwischen 1850 und 1860 zu, weshalb die Geschichte von der Kleinen Eiszeit.

Die Neuzeit meldet sich an

Das Ende der mittelterlichen Warmphase brachte auch das Ende der Stadtgründungswelle aus dem 12. Jahrhundert. Nur werden auf dem Gebiet der Schweiz fast 500 Jahre keine neuen Städte mehr entstehen. Erst die Industrialisierung wird ein warmes, ja heisses Klima bringen. Und neue Städte.